相転移

相転移

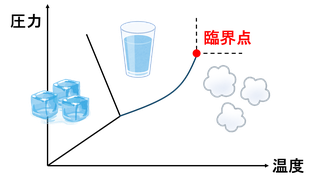

固体、液体、気体の間の状態変化では、自由エネルギーの1階微分であるエントロピー

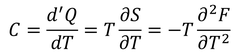

などが不連続に変化する。これを1次相転移と呼ぶ。一方、気体と液体の状態曲線に沿って物質の状態を変化させたとき、その途中で液体と気体の区別がつかなくなる。この点を臨界点と呼び、ここでは自由エネルギーの2階微分である熱容量

などが不連続に変化する。これを2次相転移と呼ぶ。

イジングモデル

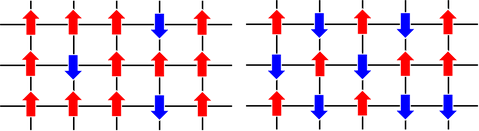

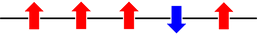

2次相転移の例として、強磁性-常磁性相転移を見ていこう。磁化した強磁性体は内部のスピンの向きが半数以上そろっているが、臨界温度より高温ではスピンの向きが半々になる。スピンがそろっている方がエネルギーは小さく、バラバラな方がエントロピーが大きい。温度によって、エネルギーを小さくする効果と、エントロピーを大きくする効果のはたらきの強さが決まる。

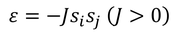

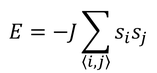

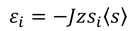

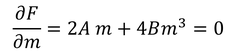

1つのスピンに注目すると、このスピンは隣のスピンと影響を及ぼし合う。隣のスピンと向きが一致しているときの方が、逆向きのときよりも相互作用エネルギーは小さい。そこで、スピン変数sを導入し、上向きスピンでは+1、下向きスピンでは-1の値を持つとしよう。すると、定数Jを用いて、隣のスピンとの相互作用エネルギーを、

と表せる。隣とスピンの向きが同じなら-J、逆向きなら+Jと書ける。物質全体のエネルギーはこれを足し合わせればよい。

<i,j>は最近接スピンについてのみ足し合わせることを表している。このように、最近接スピンのみが相互作用を及ぼし合うというモデルをイジングモデルと呼ぶ。

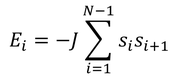

本当は3次元的に分布するスピンを考えるべきだが、大変なのでここからは1次元のイジングモデルを考えよう。すると、物質全体のエネルギーは、

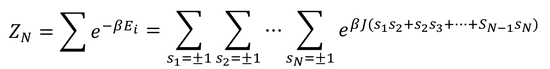

と書ける。これを使って、分配関数が

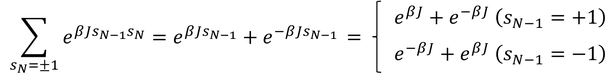

と表せるが、N番目のスピンs_Nが関わる部分が

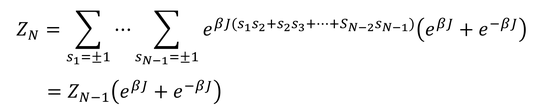

のように、1つ隣のスピンs_N-1によらず同じ値になる。残りの部分をZ_N-1と書くと、分配関数は

と書き直せる。ここで、Z_N-1のうちs_N-1が関わる部分を計算すると、さっきのs_Nが関わる部分と同じ結果になる。以下同様である。すなわち、

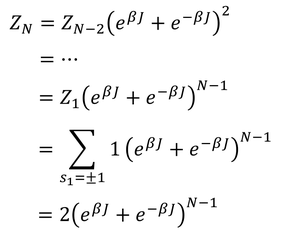

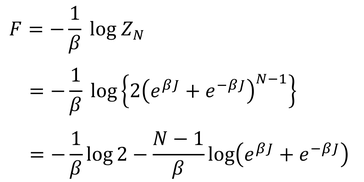

と式変形できる。続いて、分配関数Zを用いて自由エネルギーFを求めると、

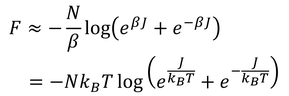

になるが、Nが非常に大きいとき、log2が無視でき、N-1≒Nと置けるから、

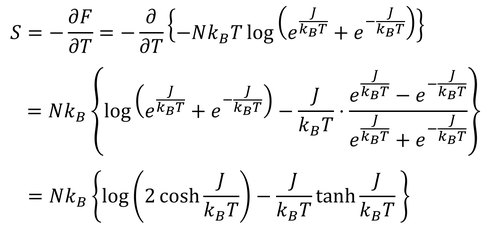

になる。これで、エントロピーSも、

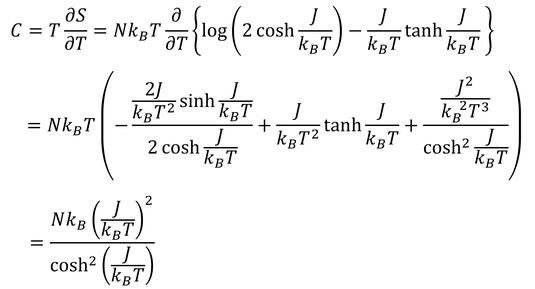

と計算できる。エントロピーSを使うと、熱容量Cも、

と求められる。

実は1次元イジングモデルでは、エントロピーSと熱容量Cは連続であり、相転移は起こらない。ところが、2次元イジングモデルでは相転移が起こると言われている。

平均場近似

ここからは、いい感じの近似を行うことで、2次元や3次元のイジングモデルを解くことを考えてみよう。1つのスピンは隣のスピンとだけ相互作用を行うと考えるのがイジングモデルではあるが、隣のスピンはさらに隣の、そのスピンはさらに隣のスピンと相互作用するので、元のスピンは全てのスピンから少しずつ影響を受けていると考えてもよいだろう。そこで、物質全体のスピン関数の平均<s>を考え、この平均値のスピン変数をもつ最近接のスピンと相互作用すると考えるわけだ。これを平均場近似と呼ぶ。最近接スピンの数をzとおくと、1つのスピンのエネルギーEは、

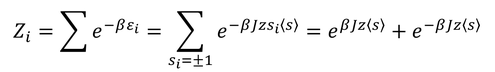

と書けるから、この1つのスピンについての分配関数は、

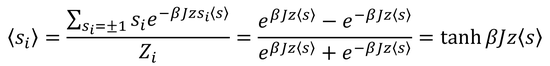

となる。これで、1つのスピン関数の期待値が、

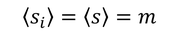

と得られる。この期待値は全体のスピン関数の平均値と一致しているはずだから、

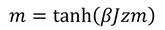

と同じ変数で表すことにすると、

を得る。これを解くことで、スピン関数の平均値mが求められる。

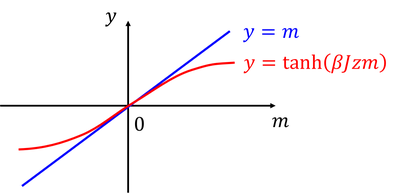

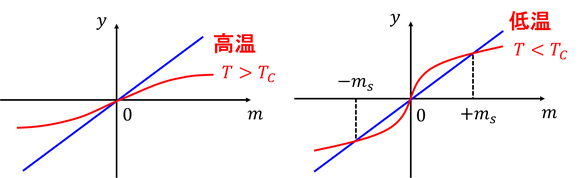

右辺と左辺のグラフの交点を調べて、mについて考えてみよう。右辺の式

を微分すると、

となるから、原点m=0での傾きは、

となる。これが1のとき、グラフy=mと原点で接することになる。このときの温度が臨界温度である。

臨界温度よりも高温ではm=0のみで交わる。すなわちこれが解である。スピン変数が0ということは、スピンの向きが完全にバラバラということである。一方、臨界温度よりも低温ではm=0を含む3点で交わる。m=0以外の交点のmの値を±m_sと書いておこう。スピン変数の平均値がこの3種類の値のどれかを取る可能性があるということだ。

ランダウの相転移現象論

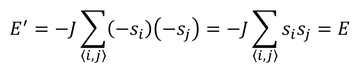

イジングモデルの全エネルギーの式によると、すべてのスピンの向きを入れ替えても、そのエネルギーは変わらない。

そこで、自由エネルギーFもスピンの向きの入れ替えで変わらないと考える。すなわち、スピン関数mの偶関数ということだから、定数F_0,A,Bを用いて、

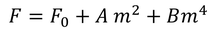

と書くことにしよう。自由エネルギーが最も小さい安定な状態を調べるため、

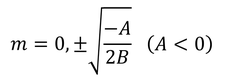

となる場合を求めると、

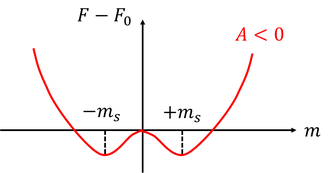

となる。A<0の場合、3つのmが傾き0であることが分かる。これは臨界温度よりも低温の場合に取り得る3つの状態に対応している。

ただし、m=0の状態は極大値になっており不安定である。つまり、取り得る状態は±m_sのどちらかということになる。

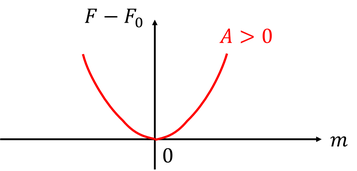

A>0のとき、すなわち臨界温度よりも高温では極小値はm=0だけである。つまりスピンの向きはバラバラというわけだ。高温の状態から温度を徐々に下げていくと、外部磁場がなくても突然±m_sのどちらかの状態に偏る。これを自発的対称性の破れと呼ぶ。また、このように、1つ1つのスピンの相互作用ではなく、全体のエネルギーの対称性から相転移を考える方法を、ランダウの相転移現象論という。

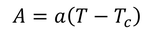

ちなみに、Aの符号は、温度の臨界温度との差に対応していることから、新しい定数aを使って、

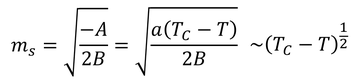

と表せる。これを使うと、

となる。m_sのように、臨界現象を表す変数は一般に臨界温度との温度差の何乗かに比例する。この指数を臨界指数と呼び、平均場近似やランダウの相転移現象論では1/2になる。しかし、厳密解が得られている2次元イジングモデルでは1/8である。このずれの原因は、平均場近似がゆらぎを無視していることによる。ゆらぎとは局所的なスピンのバラツキのことである。低温ではスピンがそろっているためにゆらぎは小さく、高温では全体的にバラバラなのでゆらぎは小さい。問題は臨界点付近のふるまいで、このゆらぎを平均場近似では表せないというわけだ。